こんにちは、JDSCの益本です。先日(2025年2月)、大阪で開催された「フードテック」「インターフェックス」の展示会に行ってきました。 次回はぜひ皆さまと一緒に!という気持ちも込めて、今回は益本のレポートにてお届けします。※文中に出てくる企業名は敬称略させていただきます。

同行者:JDSC 製造業シニアエキスパート 田中龍

日本航空電子工業(株)、(株)インクス、(株)アマダマシンツール、オーストリアANGER-MACHINING gmbh、コンサルファームなどを経て現職。 製造業の核である設計・加工領域での日本初・世界初技術の企画・開発経験を多数有しており、”コト”や体験を軸とした商品企画、オリジナル生産機械やシステム導入などの経験も豊富。業種や業界問わず企画・開発・製造工程に対して圧倒的な成果の創出を実現している。

食品製造の展示会ではAI技術を活用した出展が多いなと実感します。AIが登場した初期のような業務改善ではなく、現場のさまざまなデータを「見える化」「自動化」し、管理の手間やミス、ロスを削減するという、製造業全体が向かっているのと同じ方向性を感じました。

その中で、驚いたことの1つがAI外観検査の進化です。複数のアルゴリズムを搭載して、誰でも簡単にAI学習ができるソフトウェアを用い、人の感覚に近い検査方法で、従来の検査機では難しかった極小異物や同色異物なども検査可能になっています。カメラなどの画像認識ハードウェアの進化もありますが、大手食品産業向けに複数の自動化システムを開発した実績のある弊社員(実は同行者の田中が当の本人です!)に詳しく話を聞くと、当時は実現困難だった細い髪の毛や昆虫の足の断片などの検出が可能なレベルにまで進化したという凄さを実感しました。まずは、そのソリューションをどうぞ。

CONTENT

AI外観検査システム(VRAIN社)

フードテックの会場に入った途端、目の前にドドン!と大きな機械が回っていて目を引きます。しかもけっこうな速さで回っていました。食品の中に紛れてしまった虫や髪の毛などの異物を、AIで検知するソリューションです。

つい最近までカット野菜を机の上にばら撒いて、投光器で照らしながら人が目視で異物検知をしているという話を聞いて、進化に驚きました。例えば、スライサーを使う過程では虫の足もバラバラになってしまいますが、このソリューションでは、10~20ミクロンまで識別可能なのだそうです。異物を空気銃で吹き飛ばす装置と組み合わせれば、目視よりも精度高く外観検査が自動化できることになります。ここまで細かい検査が可能となると、食品に限らず製造業全般や、医薬品・化学薬品産業へも活用の幅を広げられるかもしれません。

AI外観検査システム(VRAIN社) 撮影:益本

私たちが広く製造業において目指している方向性や実現可能性の観点から考えると、例えば複数の顆粒や液体を造粒または混合する場合、初期的に色分けされた顆粒を仮想空間上で理想的な混ざり方をシミュレートして、リアルな世界において高精細な検査システムと組み合わせることで、デジタルツイン・スマートファクトリーも実現できそうです。

また、デジタルツインのハードウェア側、機械設備や生産ラインの配管やジョイント部などの負荷がかかる部分に関して高精細なカメラ検出ができると、ちょっとした機械的不具合で原因不明に分類されがちな製品不良や製造装置トラブルを予兆検知したり、トラブル回避ができたり、突発的な稼働停止の予防にも繋がると考えています。特に、食品製造や薬品製造における複雑で長大な配管や生産ラインにおいて大きな効果を発揮しそうですね。

展示会では、1つの業界に限らず、幅広い分野で活用できるソリューションも多く出展されていました。1つ1つが固有の技術やハードを持っており、これをどこにどう活用できそうか?と想像を広げていくのもとても楽しい思考です。

レーザークリーニング(Opti Laser Solutions社)

高エネルギーのレーザーを母材表面に照射して、サビや汚れを除去する洗浄ソリューションです。

付着物を1500度で瞬間的(1000分の1秒程度)に気化させ、粉塵の発生もないので、化学薬品を使ったり二次的な廃棄物が発生したりすることもなく環境にも優しく手軽という特長があります。また、色に反応するためカビや油膜などの汚れにも有効です。

私もデモンストレーションをさせてもらいました。緊張気味に出展者の方と一緒に握っていますが、ヘッドは約1kgで私1人が片手で持てる重さでした。社内からは「ケーキ入刀みたいだね」と言われましたが、ヘッドの先から勢いよく吹き出るレーザーによって、一瞬でサビを除去している瞬間です。

デモの様子 撮影:田中

フードテックのカテゴリーで出展されていましたが、これは幅広い業界での工場や各設備に使えますね。機械の洗浄はもちろんのこと、ビルや施設の管理・清掃にも生かせそうです。

会場のインテックス大阪の2階のカフェでコーヒーを飲んでいた時に、窓から天井部を支えるむき出しの白い鉄骨がたくさん見えたのですが、常に外気に触れていることもあり、汚れやサビは目立っていて、単純に レーザーを使えば簡単なんだろうなぁと思いながら眺めていました(笑)

実際にJDSCがお取引させていただいている製造業企業に対しては、大型建機のタイヤや自動車、航空機、建築に使われる大型の金型や生産設備の油分や樹脂の焦げ付き、加工熱による加工油の金属への焼き付きの除去などに大きな効果を発揮できると思います。また、ビルやトンネル、公共の建物、インフラ施設の大規模建築物などのメンテナンスに向けては、AIやさまざまな知見を組み合わせることで、これまでに類を見ない特殊車両やロボットとの組み合わせを実現して、新しいメンテナンスの手法が確立できるのではないかとも考えました。

配管洗浄機(RIX社)

圧縮エアにより洗浄液を塊にして一気に通過させ、配管の内壁洗浄を行うソリューションです。 液流方向を正流、逆流と切り替えてエアーブローを繰り返すことで洗浄効果を高めています。通常の流水洗浄に比べて必要な洗浄液が10分の1とのことで、コスパ向上に加えて環境負荷低減にも寄与します。

配管洗浄機「ARASEN」のデモ機(RIX社) 撮影:益本

具体的には、金型の水管の洗浄や食品、薬品の製造に使われる配管の洗浄に使用することで、稼働停止期間を大幅に削減できるだけでなく、塩素系や酸を用いた化学薬品の大幅な削減を行えることになり、作業員の健康と地球環境に大きく貢献できるはずです。また、AIやルールベースのメンテナンスプログラムを組み合わせることで、戦略的な稼働停止スケジュールを組めることになり、利益向上にも貢献できると思います。

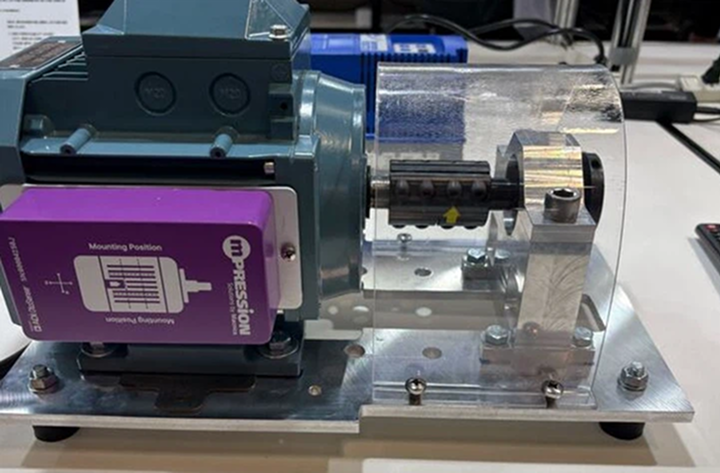

モーターの予知保全(MACNICA社 ✕ ANALOG DEVICES社)

非常に導入が簡易な、センサーによるモーターの予知保全の遠隔監視ソリューションです。 三相モーターが対象ですが、お弁当箱1つ分くらいの大きさのセンサーを取り付けて、振動、磁界、温度データを取得しクラウド上でAIが自動学習しながら異常を検知します。とにかく開発も不要でセンサーを設置するだけというのが、非常にお手頃で導入のハードルが低いなと思いました。JDSCもエアコンやバルブの予知保全のAIソリューションを開発していますが、非常に幅広い各所からのデータを吸い上げての検知が前提です。

紫色の直方体のものが後から取り付けたセンサーです 撮影:益本

何故この装置に興味を持ったのかというと、お取引させていただいている企業が使用している生産設備は最新式のものとは限らず、旧式のものを使っていたり、産業や市場によっては最新のモーター駆動システムが使われていない例も多いです。

最新式のものはDDモーターやリニアモーターなどが使われていて、それ自体がセンサーの役目も果たしていますので、構造に詳しいエンジニアであれば比較的簡単に振動などのさまざまなデータを取得することも可能ですが、三相モーターでは必要な情報を得るためのセンサーを選択・装着する必要があるため、それなりの知識と技能を要します。このような装置を簡単に装着できることで、比較的安易・安価に、旧式の機械でもデジタルツインやスマートファクトリーの枠組みに入れることが可能になり、私たちが製造業企業向けに実現していく一助にもなると思いました。

展示会ではやはり動くものが目を引きます。その代表例の1つがロボティクス。重量物の運搬やピッキングに関するソリューションはよく見るものが多く特に真新しさは感じませんでしたが、固有のターゲットに対するロボット機械システムの進化は感じました。例えば1つソリューションをご紹介します。

自動トレー供給&自動整列供給装置(ヤナギヤ社)

大きな石臼機械の奥に設定されていた巨大な機械。これまでは、生産と箱詰めなどがそれぞれ独立したプロセスとして自動化や高生産対応されていましたが、あらかじめ箱詰めなどを想定した生産プロセスを機上で再現できるもの、例えば、自動整列供給装置に製品の供給パターン(個数、列数、重ね数など)を登録して、自動供給されたトレー上にコンベアから送られる製品を整列して配置することが可能になっています。

これまで、生産機械、整列・分別機械、箱詰め機械など複数に分かれていた工程を一気に集約できる可能性を感じた展示内容です。どのように効率的に集約するのか、さまざまな産業の知見をどのように組み合わせるのか、異業種技術やアイデアをどのように組み合わせて実現するのか、まさにAIの強みを発揮しつつ、省人化・機械化・効率化ができる事例なのかなと実感しました。

また、ロボティクスとは異なりますが、生産工場においてはロボティクスすら不要になるのか?と思わせるソリューションもありました。機敏に動き続けるデモンストレーションに思わず吸い寄せられます。

次世代搬送システム(WIST社)

会場内でひときわ目を引く、畳1帖弱の小さな工場。たくさんの小さなボトルが浮いた状態でミニ工場内を動き回り、容器をひっくり返したり、充填したり、キャップを締めたり、異なる複雑なプロセスを同時並行で行っています。

これは、三菱電機などの代理店もやっているWISTが、オーストリアのB&R社(ABBグループ)の磁気浮上技術を使った次世代搬送システム「ACOPOS 6D」を活用し、作業ユニットと搬送ホルダーを組み合わせてボトルの充填キャッピングラインとして企画したものでした。

B&R社の磁気浮上技術は、製品を浮かせた状態で搬送するため、物理的な接触を排除し摩擦や振動を最小限に抑えることができ、シャトルの個別制御により位置、速度、加速度を精密に調整できるので異なる作業を同時に効率的に行えます。さらに、直線的な移動だけでなく、回転や傾斜、任意の起動も可能とのこと。

デモンストレーションでも、シャトルが同じ向きに整列して動いているわけではなく、ヒュッと斜めに移動するなどさまざまな向きに動いていました。「Beckhoffより安い?」「安いですよ」という会話も始まりました。オートメーション技術で有名なドイツのBeckhoffも磁気を利用した「X Planar」という浮遊搬送システムを出していますね。

最近、JDSCではロボティクスへの取組みも盛んで、国内外の工場におけるロボティクスについても話題に出るのですが、海外の工場はラインごとに機械が設置されているケースが多いです。生産工程においては効率的ですが、機械の予防保全の観点で見ると、似た作業をする機械はラインごとに配置せずに機能ごとで固めて設置した方が良く、各作業の間をロボットが繋ぐことができれば、ラインを作る必要がなくなるよね、といった話をしていました。

しかし、この次世代搬送システムの技術を使えば、ロボットすら必要なくなります。限られたスペースの中で、多品種や複数の作業を混在でき、新しくラインを敷く必要がなくなるわけです。すごい!工場に対する考え方がまた変わってきますね。ただし、強い磁界があるため、電池製品や半導体関係には適用が難しいのと、現在の価格では高付加価値の製品でないとペイしないという制約はあります。そうなると目下の活用先としては、化粧品や高価なサプリメント等がメインになるのでしょうか。

磁気浮上搬送システム(Planar Motor社)

WISTの展示の奥でもパレットが動いていました。こちらは、カナダのPlanar Motorの磁気浮上の搬送システムです。2024年11月にカリフォルニアで開かれた米Rockwell Automation(ロックウェル・オートメーション)の年次イベント「Automation Fair 2024」で新ソリューションとして紹介された、磁気浮遊型リニア搬送システム「Planar Motor System」の出展でした。

上でご紹介した幾つかのリニアテクノロジーやこれから登場してくるHumanoidロボットは、これまでの加工ラインや製造ライン、物流施設のラインを根本から考え直すほどの高効率化を実現する要素を含んでいて、注視していきたい内容です。

世界最高効率のコンパクトな工場や物流システムを、with AIで実現させるのがJDSCとしては目指すところでもあり、トータルソリューションによって製造業をアップグレードするのが私たちの存在価値だと思っています。

紙粉除去ダンボール(三和紙器社)

最先端のソリューションも並ぶなか、展示会の一角に、「ダンボール紙粉82%低減」と大きくうたったブースを発見しました。

工場や物流倉庫ではダンボールの紙粉はやっかいで、掃除機で吸引したり、エアーを吹きかけたり、内袋を入れたりさまざまな対処をしているようですが、確かに82%も低減できるのはすごいです!何かダンボールに特殊な素材を混ぜているの?それとも切断の際に高い技術を使っているの?と興味津々でお伺いしてみたところ、車1台分入るような大きな箱の掃除機に通して、事前に紙粉を吸い取っているとのことでした!なんとシンプルな方法なのでしょうか!(笑)でも分かりやすくて良いですね。出展者のダンボール愛をひしひしと感じました。

出展ブースの一角 撮影:益本

ダンボールソリューションで和んだところで総括となりますが、現場データの活用により生産工程の精度を上げるソリューションや、粉物を泡立たせないことを追求した脱泡機のような食品業界ならではの個別ソリューション、機械の洗浄やメンテナンスに寄与するもの、製造現場の人員配置の最適化や生産性向上を目指すソリューションなど多岐に渡るものの、製造・物流・食品の各産業の間には共通するものが多く、業務や作業という観点で、人とAIとの親和性の高さも強く感じました。

また、サステナビリティという観点で、食品ロスを防ぐための冷凍技術や保存技術の出展もあり、特にSDGSや生物多様性を意識したときに、食品を大切に保管する技術や必要最低限な食材で加工食品を生産することだけでなく、それはさまざまな原料を大量に用いる製造業全般に対して共通の課題でもあり、 AIや機械学習が大きく貢献できる可能性も感じた展示会でした。